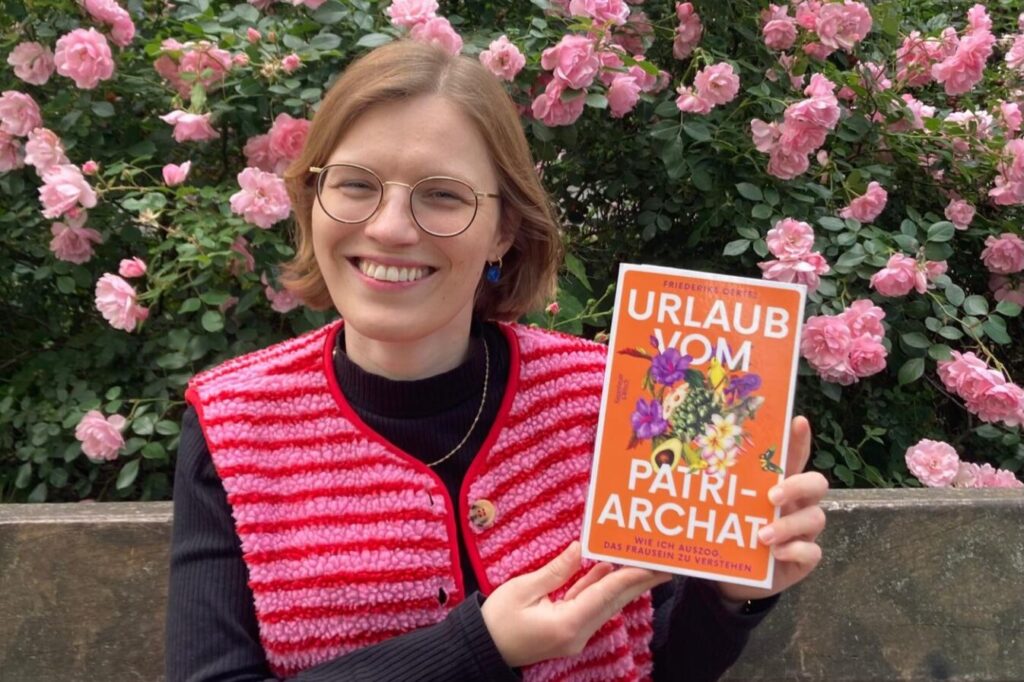

Es ist heiß in Berlin, und dann wieder kalt; ich habe mich zu warm angezogen, und keinen Haargummi dabei, der Wind bläst mir beim Fahrradfahren die Strähnen ins Gesicht. Ich treffe mich heute mit Friederike Oertel, Journalistin, Dozentin, Alumni der Angewandten Literaturwissenschaft und sogar ehemalige litaffin-Redakteurin(!). Und seit neuestem, Autorin: Oertels Debüt, Urlaub vom Patriarchat, erzählt von ihrer Reise nach Juchitán, einer Stadt in Oaxaca, Mexiko, die als eines der letzten Matriarchate gilt. Als Redakteurin bei der ZEIT hat Oertel schon einiges an Themen behandelt. Trotzdem kommt für sie gerade „vieles zum ersten Mal“: die Zusammenarbeit mit einer Literaturagentur, ein Radiointerview mit dem Deutschlandfunk und eine rammelvolle Lesung im Ocelot, in der auch ich in letzter Reihe eingequetscht zuhörte.

Wir treffen uns in einem gemütlichen Café in Moabit, wo draußen kleine mit Mosaikstein bedeckte Tische stehen, auf die meine Rhabarberschorle und Friederikes Cappuccino knapp noch passen.

Das Buch ist aus einem Masterarbeitsprojekt entstanden. Hattest du davor schon irgendwas in der Länge geschrieben?

Genau, meine Masterarbeit bestand darin, mir das Exposé und das Inhaltsverzeichnis für mein Buchprojekt zu überlegen. Das längste, was ich davor geschrieben hatte, waren vielleicht 35.000 Zeichen, das sind ein paar DIN-A4-Seiten, also wirklich nichts Vergleichbares. Ich habe versucht, das Buch nicht im Ganzen zu denken, sondern habe immer kapitelweise geschrieben und mich dann von Kapitel zu Kapitel gehangelt, so dass ich das Buch dann auch ein bisschen wie eine Reportagesammlung behandeln konnte.

Aber auch wie einen Reisebericht. Ich schreibe selbst immer am liebsten, wenn ich reise: Wie gestaltet sich für dich das Verhältnis zwischen Erleben und Aufschreiben?

Ich habe damals in Juchitán viel mitgeschrieben, wegen der Masterarbeit. Aber direkt nach der Reise hatte ich dann das Gefühl, dass mich das Material überfordert. Ich dachte mir, das passt ja irgendwie alles gar nicht zusammen! Dann war es auch gut, dass ein bisschen Zeit vergangen ist, bevor ich richtig angefangen habe, am Buch zu arbeiten. Oft ist es ja so, dass eine Selektion von Erinnerungen stattfindet; die stärksten Erinnerungen bleiben hängen, und ganz vieles, was nebenbei passiert und weniger wichtig ist, tritt in den Hintergrund.

Das finde ich aber manchmal das Schwierige: dass eine Reise dann nur noch durch diese Höhepunkte definiert wird — manchmal fühlt es sich dann so an, als würde man das Erlebte fiktionalisieren. Wie war es für dich, deine persönlichen Erfahrungen mit Erkenntnissen und Recherchearbeit zusammenzufügen?

Ich habe versucht, ziemlich klare Cuts zwischen meiner Literaturrecherche und dem Erlebten – also Szenen und Erinnerungen – zu machen, um so eine Fiktionalisierung meiner Reise zu verhindern. Natürlich habe ich auch schon auf meiner Reise viele Bezüge hergestellt, aber vieles versteht man erst im Nachhinein. Ich wollte das nicht so künstlich gestalten, als hätte ich direkt vor Ort schon alles gecheckt, sondern wollte das Erlebte und meine Recherchearbeit einfach nebeneinander stellen.

Und wie sieht es mit dem persönlichen und dem sachlichen aus? Vermischt sich das nicht trotzdem?

Sowohl Schreiben als auch Erinnern ist subjektiv: ich habe Sachen natürlich gekürzt oder weggelassen. Man selektiert immer, komprimiert, und so entsteht eine Geschichte, die in Teilen anders gewesen wäre, wenn du dabei gewesen wärst und sie erzählt hättest. Doch alle Sachinformationen habe ich durch Quellen gestützt, damit deutlich wird, dass das eben nicht meine subjektiven Eindrücke sind, sondern Perspektiven aus der Wissenschaft.

In deinem Buch schreibst du sehr offen darüber, dass du in Juchitán kein einwandfreies Matriarchat gefunden hast. Genau wie in anderen Gesellschaften gibt es auch dort Widersprüche, wenig Eindeutigkeit. Das fand ich interessant, auch im Hinblick auf deinen eigenen Zweifel und deine Tendenz, zum overthinking — dass man nicht immer eine klare Antwort findet, sondern oft auf neue Fragen stößt.

Es wäre eine gute Frage, ob es eine Überschneidung gibt zwischen Menschen, die schreiben, und Menschen, die overthinken. Das war für mich auch ein Prozess, mein Overthinking nicht zu bekämpfen, und zu verstehen, dass das auch seine Berechtigung hat und in bestimmten Situationen eine Stärke sein kann, dass man die Sachen durchdenkt, überdenkt.

Ich merke in meinem Umkreis auch, dass Zweifel und Overthinking eher bei Frauen zu beobachten sind.

Ja, da stimme ich dir zu. Ich denke, das ist etwas Anerzogenes, Sozialisiertes, dass man selbstkritischer ist, sich vielleicht auch genauer beobachtet, und die Fehler eher bei sich sucht als bei anderen.

Das ist ja auch eine Stärke: also nicht die Unsicherheit, sondern eher diese Selbstkritik: der Wunsch, sich immer zu verbessern, und die Fähigkeit, Dinge in Fragen zu stellen. Und bei den Frauen in Juchitán?

Die Frauen, mit denen ich besonders viel zu tun hatte, waren ein Stück älter als ich, das ist eine andere Lebensphase, da zweifelt man vielleicht weniger. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es in Juchitán ein anderes Selbstbewusstsein gibt; dass man als Frau mit einer gewissen Selbstverständlichkeit Raum einnimmt, und weiß: ich bin ein Teil dieses Ortes, das kulturelle Zentrum. Zu diesem Thema gibt es auch einiges an Forschungsliteratur; das war also nicht nur mein subjektiver Eindruck. Das Selbstbewusstsein der Frauen ist laut dieser Forschung auch sehr eng mit dem Kulturverständnis verbunden, dass Frauen und Mütter der Dreh- und Angelpunkt sind. Das beobachte ich hier eher bei Männern — also, wie selbstverständlich sie durch eine Situation gehen, sich durch einen Raum bewegen.

Stimmt— da muss ich auch an die Feste denken, die du im Buch beschreibst, die von Frauen in Juchitán organisiert werden und eine große Rolle in der Community spielen.

Ja, genau! Statt finanzielles Kapital anzuhäufen — zu sagen, ok, ich spare auf ein Auto, ein Haus – wird ein Teil des Kapitals immer in Feste investiert und so in kulturelles Kapital umgewandelt. Bei diesen Festen, den sogenannten Velas, wird man als Frau gesehen und knüpft wichtige Kontakte. Man ist eingebunden in ein Netzwerk und steigert den eigenen sozialen Status. Der Raum, der Frauen in patriarchalen Gesellschaften zugestanden wird, wird in Juchitán durch diese Feste vergrößert.

Mich interessiert auch die Sprache. Natürlich habt ihr hauptsächlich Spanisch gesprochen, aber in Juchitán gibt es auch Zapotekisch, eine der vielen indigenen Sprachen Mexikos. Hat man das Matriarchat in der Sprache gehört?

Interessanterweise gibt es das Wort Matriarcardo im Zapotekischen nicht, nur im Spanischen. Dazu muss man aber sagen, dass wir das Patriarchat auch erst seit ein paar Jahrzehnten beim Namen nennen, davor haben die Menschen im Patriarchat gelebt, ohne darüber zu reden und das so klar zu definieren. Und auch das Wort Patriarchat ist nicht so eindeutig, wie es oft scheint. Man benennt gesellschaftliche Strukturen nicht immer sofort, sie existieren einfach.

Gab es etwas, das du dir für dich und dein Frausein mitnehmen konntest?

Vor meiner Reise habe ich mir immer wieder meine Misserfolge vor Augen gehalten. Doch diese Gedankenautobahnen, auf denen ich festhing, wurden durch meinen Aufenthalt in Juchitán durchbrochen. Weil ich aus meinem Kopf rausgekommen bin, weil ich mich in der neuen Umgebung orientieren musste. Klar, bestimmte Verhaltensweisen sitzen tief, die kann ich nicht einfach abschütteln. Vor allem habe ich angefangen, über vieles anders nachzudenken. Die Reise hat mir den Blick geöffnet, in Frage zu stellen, was Normalität ist, wie Prägung funktioniert, wie die Kultur funktioniert, in die man hineingewachsen ist – dass man ein Teil seiner Kultur ist. Allein das zu wissen, hat mir geholfen, zu erkennen, warum ich mich auf eine gewisse Art verhalte – und mich dann nochmal zu pushen. Das Wort zu ergreifen, auch wenn ich nervös bin. Das bin ich mir schuldig, und allen anderen auch!

Friederike Oertel: Urlaub vom Patriarchat, erschienen 2025 bei KiWi-Paperback, 336 Seiten.

Schreibe einen Kommentar