In ihrem Debütroman Mama entfaltet Jessica Lind eine beklemmende und intensive Geschichte über Mutterschaft, Misstrauen, Gewalt und Ausgeliefertsein. Diese Themenkombination hat es in sich, sodass man das Buch ab der ersten Seite kaum mehr aus der Hand legen kann.

Es war einmal eine Hütte in einem verzauberten Wald, in der eine Mutter mit ihrem Kind lebte. Der Wald hatte der Mutter ihr geliebtes Kind geschenkt, damit sie nie mehr allein war. Die einzige Bedingung: Sie konnten den Wald nicht mehr verlassen. Aber sie waren zufrieden mit ihrer Zweisamkeit. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis an – Moment. Wirklich? Glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende? So einfach macht es Jessica Lind uns in ihrem neuen Roman Mama, mit dem sie 2015 den berühmten Literaturwettbewerb open mike gewann, nicht.

Und doch fängt alles so idyllisch an: Ein junges Paar – Amira und Josef – fährt über das Wochenende in eine Hütte im Wald, die seinen Eltern gehört, um der Stadt und dem Alltagstrott zu entfliehen. Sie wünschen sich ein Kind, sie ein bisschen mehr als er. Sie zanken sich und können sich doch, an diesem Ort, der für Josef mit so viel Bedeutung belegt ist, wieder versöhnen. Als sie das nächste Mal wiederkehren, ist Amira schwanger und Josef sucht aufgeregt nach Namen für das Baby. Die perfekte Familiengeschichte also. So weit, so gut.

Aber irgendwas stimmt hier nicht und auf einmal beginnt sich etwas zu verschieben. Merkwürdige Dinge passieren und plötzlich ist der Wald nicht nur noch Kulisse, sondern wird selbst zur Figur innerhalb der Geschichte:

Bisher hat sie dem Wald vertraut. Jetzt kommt es ihr vor, als würde er seine Späher aussenden. Im Verborgenen ranken sich die Wurzeln. Nach allen Seiten strecken sie sich aus, tasten sich voran. Es stimmt, dass sich die Bäume nicht bewegen können, aber das müssen sie nicht, der ganze Wald ist ein Organismus.

Jessica Lind, die 33-jährige Autorin aus Wien, rückt die Natur mal als Zufluchtsort, mal als Ausdruck einer diffusen Bedrohung in den Vordergrund ihres Erzählens. Atmosphärische Beschreibungen des Waldes füllen den Text. Eine einfache und doch bildliche und poetische Sprache beschwört den Wald herauf und führt dazu, dass ich als Lesende hautnah die Emotionen der Hauptfigur miterlebe. Eindringlich wird beschrieben, was Amira hört, fühlt, riecht und sieht. Und so kann ich manchmal beinahe selbst das Licht durch das Blätterdach fallen sehen, den Sternenhimmel, der sich über mir ausbreitet, das weiche Moos unter meinen Füßen spüren und die feuchte Waldluft riechen. Oder aber das Knacken im Unterholz hören, das mich zusammenzucken lässt ob der Bedrohung, dessen Vorreiter es sein könnte.

Indem sie der Natur eine solch zentrale Stellung in ihrem Text verleiht, schreibt Jessica Lind sich mit ihrem Debütroman ein in eine Tradition von Texten, in denen die Natur nicht mehr nur Hintergrund für die eigentliche Handlung ist, sondern zu einem Teil der sozialen Dynamik wird. Wie beim populären Nature Writing oder aber bei dem immer wichtiger werdenden Genre der Climate Fiction bekommt die Natur eine ganz neue Handlungsmacht. Und doch scheinen diese Genrekategorien trotz aller Gemeinsamkeiten nicht so ganz auf den Text zu passen. Immer weniger wird er auch theoretisch greifbar und immer mehr beginnen auch andere Genregrenzen wie die Grenzen zwischen fantastischem und realistischem Erzählen, Idylle und Horror zu verschwimmen, bis irgendwann nur noch die Frage bleibt: Was ist hier eigentlich Traum und was Realität? Der Text beantwortet diese Frage nicht und lässt immer wieder Leerstellen, die die düstere und rätselhafte Atmosphäre, die sich mehr und mehr ausbreitet, immer weiter verstärken.

Verliert sie hier im Wald langsam den Verstand? Etwas stimmt nicht mit ihrem Kopf. Es fehlen Erinnerungen und eine andere gibt es doppelt.

Eingebettet in diese Atmosphäre ist ein Beziehungsgefüge, das klassischer nicht sein könnte: Vater, Mutter und Kind. Josef, Amira – es ist sicher kein Zufall, dass die Autorin ein Anagramm vom biblischen ‚Maria‘ wählt – und Luise. Doch plötzlich schwindet die Vertrautheit. Misstrauen nistet sich ein, wie eine Made in eine faulende Nuss. Und so wird dieses klassische Modell der glücklichen Kleinfamilie auf die Probe gestellt und die Rollen der Figuren immer wieder hinterfragt, bis schließlich alles, dem sich die Figuren sicher waren und alles, was wir Lesenden zu wissen glaubten, zersplittert. Auch wenn die Figuren dabei in ihren Hintergründen eher schematisch bleiben, entfaltet sich gerade in dieser Zersplitterung ein packendes Psychodrama, in dem alles unberechenbar wird.

Und dann ist da noch das Motiv mit einer schwangeren Hündin, die ihren eigenen Welpen tot beißt, woraufhin Amira ihr schließlich ihre anderen Welpen wegnimmt und mit einem Stock auf sie eindrischt. Fortan wird Amira von dem Tier verfolgt. Die Brutalität dieser Szene ist erschütternd. Und doch bleibt die Frage, was die Autorin uns damit sagen will. Ein Ausdruck animalischer Mutterschaft, die immer auch Ausdruck von Gewalt ist? Ein Ablehnen des Wunsches Mutterschaft kontrollieren zu wollen? „Eine Parabel über die Urgewalt der Mutterschaft“, überschreibt der Verlag das Buch. Und hier geht es tatsächlich um die buchstäbliche Gewalt, die Mutterschaft mit sich bringen kann. Gewalt, die mit einem Besitzanspruch über das Kind und einem beinahe fanatischem Schützenwollen einhergeht:

Sie würde alles tun, um ihre Familie zu beschützen. Aber das Unheimliche ist eine Frau, die genauso aussieht wie sie selbst.

Erst hier draußen im Wald, fernab von gesellschaftlichen Strukturen, beginnt Amira nach und nach diese Kontrolle zu verlieren. Ihr Bild von ihrer Rolle als Mutter verändert sich durch diesen Kontrollverlust. Dadurch, dass wir Lesenden nur die Gedanken und Gefühle von Amira kennen, die sich immer weiter in der Verzweiflung und Ratlosigkeit verlieren, die Innenwelt von Josef und Luise uns wie auch Amira jedoch verschlossen bleibt, wird dieser Kontrollverlust besonders intensiv erfahrbar. Was bleibt, ist keine romantische Vorstellung einer allmächtigen Mutter, für die ihr Kind alles ist und die alles für ihr Kind tun würde, sondern eine Hauptfigur, der Grenzen gesetzt sind. Eine Frau, die die Nähe zu ihrem Kind auch mal nicht erträgt, die verzweifelt ist und Angst hat. Eine Frau, die sich fragen muss, was ihr bleibt in der Gemeinschaft mit ihrem Kind und bis wohin ihre Aufopferung reichen kann.

Der Kontrollverlust Amiras über ihre eigene Mutterschaft und über die soziale wie natürliche Umwelt, in der sie sich bewegt, geht schließlich einher mit einem Kontrollverlust der Lesenden über den Text. Immer mehr entzieht er sich jeder kausalen Logik, jedem sinnvollen Erklärungszusammenhang. Immer fragwürdiger werden die Ereignisse. Genauso wie Amira bleibt auch mir als Lesender schlussendlich nur die Kapitulation vor diesem im besten Sinne herausfordernden Text. Und so beschließe ich, ihn nicht mehr vollständig verstehen zu wollen, sondern mich gerade durch das diffuse Gefühl der Ratlosigkeit in die packende, eindringliche, ja brutale Sprache hineinziehen zu lassen, durch die der Text seinen Sog entfaltet.

Genau wie der Wald die Figuren in seinen Fängen hält, hat dieses moderne Märchen mich in den Bann gezogen und trotz der schmalen 187 Seiten so schnell nicht wieder gehen lassen. Noch lange verhaken sich die Wurzeln, die es in mir geschlagen hat. Es bleibt spannend, was wir von Jessica Lind nach diesem packenden Debüt noch erwarten dürfen.

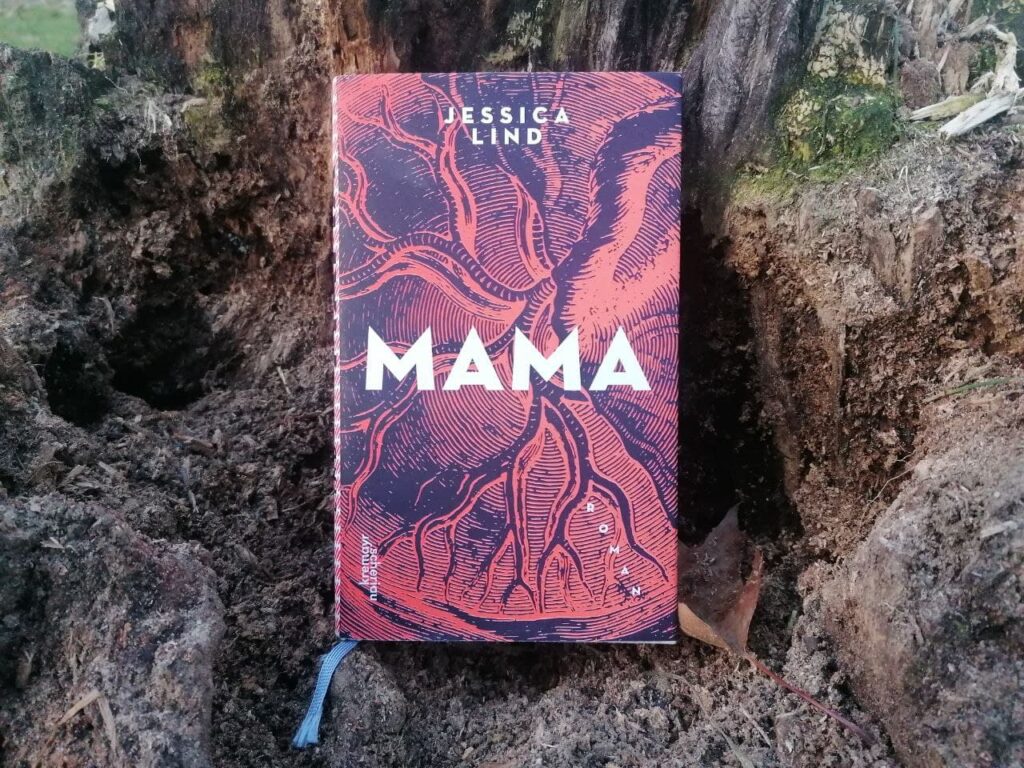

Jessica Lind: Mama. Kremayr & Scheriau, Wien 2021. 187 Seiten.

- Zwischen Merguez und Tränengas - 27. Februar 2024

- Von einer Literatur für die Zukunft und einer Welt in Flammen - 19. Februar 2023

- „Ich wusste ja gar nicht, was mir alles entgeht“ - 16. März 2022